診療のご案内 がんの治療

現在、日本人は、一生のうちに、2人に1人は何らかのがんにかかるといわれています。がんは、すべての人にとって身近な病気です。

がんは、禁煙や食生活の見直し、運動不足の解消などによって、「なりにくくする(予防する)」ことができる病気です。しかし、それらを心がけていても、がんに「ならないようにする」ことはできません。

国立がん研究センター がん情報サービスより引用

がんの発生の仕組み

私たちの体は無数の細胞からできています。この細胞は、生命活動によって必要に応じて分裂し、常に新しく生まれ変わっています。しかし、何らかの原因で細胞の設計図である遺伝子に異常が生じると、細胞は制御不能に増殖することがあります。この制御不能になった異常な細胞の集まりが「がん」に発展します。

がんは、生まれつきの遺伝的要因に加えて、喫煙、飲酒、不健康な生活習慣、環境要因などが複雑に絡み合って発生すると考えられています。つまり、誰にでも発生する可能性があるのです。

早期発見の重要性

がんは、早期に発見されれば治療の成功率が高くなることが知られています。初期段階のがんは、治療が比較的簡単で、身体への負担も少なくて済むことが多いです。

- 初期がん(小さな状態での治療が可能ながん): がんが小さな段階で発見されれば、手術や放射線治療などで、がんを取り除くことが容易になります。転移が起きる前に治療できれば、ほとんどの場合、完治が望めます。

- 予後が良好: 早期発見により、患者の予後(生存率や生活の質)が大幅に改善されます。治療後の生活も、がんが進行してからの治療と比べて、より元の生活に近い形で過ごすことができます。

- 心理的負担の軽減:早期に発見することで、患者さん自身とその家族が抱える精神的なストレスも大幅に軽減されます。

がん超早期発見のすすめ

がん検診は、見た目や感じ方だけでは気づきにくいがんを早期に発見するための重要な手段です。定期的な診断により、がんの早期発見が可能になり、万が一の時にもすぐに対応できます。多くのがんは、早期発見により高い確率で治療可能です。

近年の技術の発達により、従来の定期検診では発見できなかった1cmや5mm以下の超早期癌を発見することが可能になっています。体内のmRNAを調べたり尿の中の特定の成分を調べることでがんの早期病変を捉えることができ、より早期での発見・治療に繋げることができます。

皆さんが健康で長く活き活きとした生活を送るためには、がんの早期発見が重要です。不安があればぜひ当院に相談してください。定期的ながん検診に加えて、最新の超早期発見の健診を受けることが大きな安心につながります。

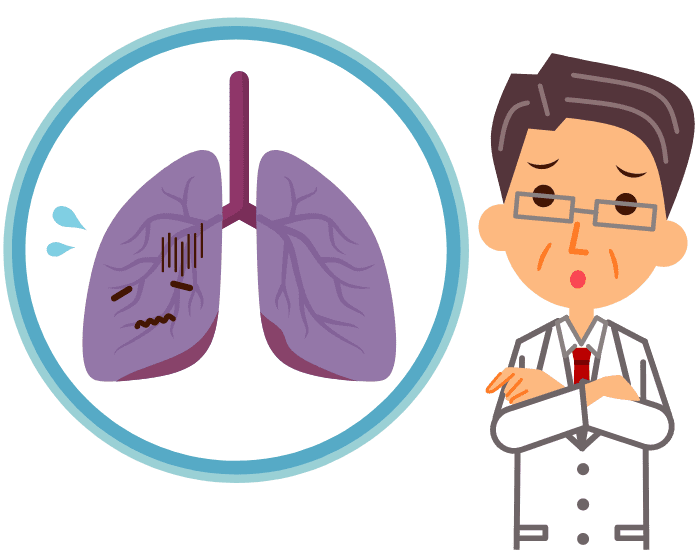

肺がん

「この症状があれば必ず肺がん」という症状はありません。症状がないうちに進行していることもあります。

咳や痰、痰に血が混じる、発熱、息苦しさ、動悸、胸痛などがあげられますが、いずれも肺がん以外の呼吸器の病気にもみられる症状です。

複数の症状がみられたり、長引いたりして気になった場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

- 喫煙は肺がんの危険因子の1つです。

喫煙者は非喫煙者と比べて男性で4.4倍、女性では2.8倍肺がんになりやすく、喫煙を始めた年齢が若く、喫煙量が多いほどそのリスクが高くなります。

受動喫煙(周囲に流れるたばこの煙を吸うこと)も肺がんのリスクを2〜3割程度高めます。 - 喫煙以外では、職業的曝露や大気汚染、家族に肺がんにかかった人がいる、年齢が高いことなどが発生のリスクを高めると考えられています。

国立がん研究センター がん情報サービスより引用

大腸がん

大腸がんは、発生部位によって異なりますが通常、便に血が混じったり、 下痢、便秘、腹痛などの症状を伴います。しかし、それらの症状は初期段階からすぐに現れるものではありません。また、その症状自体も決してめずらしいものではないため、特におなかを壊しやすい方などは仮に症状が発生してもがんと気づかずに見過ごしてしまいがちです。

最も頻度が高い血便、下血は痔などの良性の病気でもみられるため、そのままにしておくとがんが進行してから見つかることがあります。

大腸がんの早期発見のために早めに消化器科、胃腸科、肛門科などを受診することが大切です。

- 日本人を対象とした研究結果では、がん予防には禁煙、節度のある飲酒、バランスのよい食事、身体活動、適正な体形、感染予防が効果的といわれています。

大腸がんを予防するには、食物繊維を含む食品の摂取が効果的であることがわかっています。結腸がんの予防には、運動も効果的です。 - また、当院では大腸がんのリスクを調べる血液検査もございます。 希望される方はスタッフまでお声がけください。

胃がん

胃がんは、早い段階では自覚症状がほとんどなく、かなり進行しても症状がない場合があります。代表的な症状は、胃(みぞおち)の痛み・不快感・違和感、胸やけ、吐き気、食欲不振などです。また、胃がんから出血することによって起こる貧血や黒い便が発見のきっかけになる場合もあります。

しかし、これらは胃がんだけにみられる症状ではなく、胃炎や胃潰瘍の場合でも起こります。胃炎や胃潰瘍などの治療で内視鏡検査を行ったときに偶然に胃がんが見つかることもあります。

また、食事がつかえる、体重が減る、といった症状がある場合は、進行胃がんの可能性もあります。これらのような症状があれば、検診を待たずに医療機関を受診しましょう。

- 胃がんの発生要因としては、ヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)の感染、喫煙があります。その他には、食塩・高塩分食品の摂取が、発生する危険性を 高めることが報告されています。

- 日本人を対象とした研究結果では、がん予防には禁煙、節度のある飲酒、バランスのよい食事、身体活動、適正な体形、感染予防が効果的といわれています。

国立がん研究センター がん情報サービスより引用

子宮

頸がん

子宮頸がんは、正常な状態からすぐがんになるのではなく、異形成といわれる、がんになる前の状態を何年か経てからがんになります。異形成の時期では症状がなく、おりものや出血、痛みもありません。

子宮頸がんが進行すると、月経中でないときや性交時に出血したり、濃い茶色や膿(うみ)のようなおりものが増えたり、水っぽいおりものや粘液が多く出てきたりすることがあります。さらに進むと下腹部や腰が痛んだり、尿や便に血が混じったりすることもあります。

少しでも気になる症状があるときは、ためらわずに早めに婦人科を受診しましょう。

- 20歳以上は2年に1回、子宮頸がん検診を受けましょう。ほとんどの市町村では、検診費用の多くを公費で負担しており、一部の自己負担で受けることができます。

検査の結果が「要精密検査(がんの疑いあり)」となった場合は、必ず精密検査を受けましょう。

国立がん研究センター がん情報サービスより引用

すい臓

がん

すい臓は肝臓と並んで病気の症状が出にくい「沈黙の臓器」と呼ばれており、がんを発生してもほとんど自覚症状がないと言われています。また、自覚症状が出たときにはかなり進行していることもあり、手遅れになってしまう場合もございます。

年々歳々お健やかであるために年に1度の人間ドックの受診を強く推奨いたします。

- 現在抗がん剤や放射線治療をしている方、抗がん剤や放射線治療の副作用を和らげたい方、再発が心配な方、転移予防をしたい方など一度当院までご相談ください。

- 在宅での治療を希望される方もご相談ください。

副作用がある方の食事について

副作用があるとなかなか思うように食事がすすまないこともあると思います。当院では管理栄養士による栄養相談もおこなっておりますので、ぜひご相談ください。